がん治療・免疫力向上療法

「どう生きるか」

を応援するがん治療

タカラクリニックでは、患者さんの病状に合わせた治療法を提案しています。

がんと共存し、少しでも長くQOLの高い生活をしていただき、がんと闘って苦しみ抜 く「闘病生活」ではなく、もっと「穏やかな生活ができる期間が長い人」が増えるように、治療に取り組んでいます。

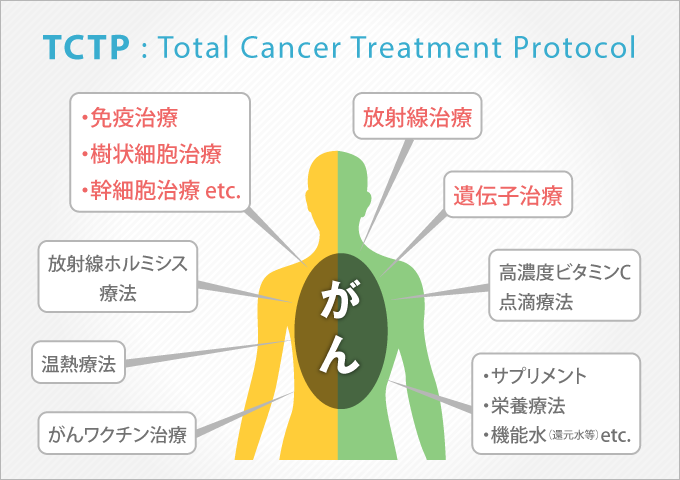

TCTP療法とは

TCTPとは、Total Cancer Treatment Protocol 総合的がん治療プロトコルの頭文字をとった略語です。

がん治療は、敵が”がん細胞”であるだけに、その治療は一筋縄では行きません。一見、治療が成功したように見えても、実は体内環境が劣悪になると、また再発します。そこで私たちタカラクリニックでは「局所制御」と「全身制御」という二つの治療を組み合わせ、さらに、日々の治療の中に統合医療を加えることで、”がん細胞”が住みにくい体内環境を作り、治療成果を上げています。この総合的な治療法を、私たちはTCTP 療法と呼んでいます。

「局所制御」の「局所」とは、PET/CTなど画像で確認出来るがんの原発及び転移腫瘍を指しています。まずはこの「局所」に対して「放射線治療」で制御します。次に全身に散らばったがん細胞を「免疫治療」もしくは「遺伝子治療」にて制御するといった二段構えで対処しています。

免疫療法

当院では、患者さんの自己免疫力を引き出すことに重きをおいております。がんが進行している患者さんは、生体の免疫力そのものが非常に低下しております。常に自己免疫力の高い状態を作り出し、持続させることでがん・ウィルス予防効果を引き出します。本来備わっている免疫細胞が正常に動いてさえいれば、がんやウィルスにも負けない体を皆持っているのです。我々は自己免疫力を活性化させるスイッチを入れるお手伝いを致します。

免疫力を上げる三本の矢

①本目の矢

IMF: Immunomodulatory Factor療法(免疫調節因子)とは

非自己(ウィルス、細菌、がん細胞など)に対して強力に排除します

【IMFの作用について】

キラーT細胞の教育を助けるヘルパーT細胞の働きを強めたり、キラーT細胞の増殖を援助し、NK細胞の働きを強めることが報告されています。

したがって、免疫力を向上させることが知られています。

がん再発した方の予防もしくはがん家系の方の予防としても使用しております。

<副作用事項>

・重篤なものはありません

・発熱

37℃台の微熱が出ることがありますが1~2日で解熱します(頻度2%程度)

ごくまれに38℃の熱が出ることがあります

発熱時は特に治療は必要ありません(解熱剤の服用は問題ありません

・からだのだるさ

接種後2~3日間身体のだるさを感じる場合があります(頻度1%程度)

・注射部位の痛みや皮下出血

注射局所の痛みが2~3日続く場合があります

皮下の血管に針が当たって皮下出血する場合があります

※本治療は医薬品医療機器等法上の承認を得ていない(保険適応外での使用)ため、医療保険制度は使用できません。自費診療(全額自己負担)となります。

日本国内で製造されたものを使用しています。

本治療に使用できる同一の性能を有する他の国内承認医薬品はありません。

②本目の矢

ホルミシス療法(ラドン治療)とは

大量の放射線は身体に有害だが、極少量では刺激となり、寿命をのばすなど身体に有益な作用を及ぼす

Kojima S1, Tsukimoto M1, Shimura N2, Koga H3, Murata A3, Takara T4.

活性酸素(過剰な産出で老化、がん、生活習慣病を引き起こす要因)の活動を抑制するためには、ビタミンCやビタミンEの摂取が効果的ですが、実は低線量の放射線には、それらとはけた違いの抗酸化作用があることがわかっています。 人が低線量放射線に被ばくすると、体内の水分が分解され、瞬間的に大量の活性酸素が発生します。すると身体は、あわてて抗酸化系のスイッチを入れ、活性酸素に対抗しようとします。その結果、抗酸化酵素が次々に発生し、余計な活性酸素を除去してくれるのです。また、低線量放射線には、DNAの修復力を強化する効果もあります。DNAにはもともと、自己修復能力が備わっており、活性酸素などで多少傷つけられても、自力で治すことができます。低線量の放射線を浴びた場合には、かえってDNAの修復能力が高まることが、実験などによって確認されています。

<病気治療に期待できるもの>

神経痛、頭痛、慢性疲労、不定愁訴(更年期障害)、めまい、生理痛、花粉症、皮膚疾患(水虫を除く)、眼精疲労、視力低下、白内障、緑内障、リウマチ、アトピー性皮膚炎、ぜんそく、慢性気管支炎、胃炎、胃潰瘍、過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎、膠原病、糖尿病、間質性肺炎、肺気腫、クローン病、脳梗塞、てんかん、脳腫瘍、転移性脳腫瘍、悪性リンパ腫、胃がん、乳がん、肺がん、肝がん、胆がん、膵がん、大腸がん、直腸がん、子宮がん、子宮頚がん、卵巣がん、等々…

これまでの標準治療【手術・化学療法・放射線療法】で対応できない進行がんに対して、注射や吸入という方法で効果が期待できる治療法です。

※本療法の重大な副作用は現在報告されておりませんが、軽度の倦怠感を認められる症例がありますが、早急に回復されます。

※本治療は医薬品医療機器等法上の承認を得ていない(保険適応外での使用)ため、医療保険制度は使用できません。自費診療(全額自己負担)となります。

日本国内で製造されたものを使用しています。

本治療に使用できる同一の性能を有する他の国内承認医薬品はありません。

③本目の矢

アガリクス(ヒメマツタケ)とは

和名:ヒメマツタケ

40年以上も研究されて開発された姫マツタケITO-S株

Β‐グルカンなどの有効成分

免疫を高める

- 補体

- マクロファージ

- ヘルパーT細胞

- NK細胞などの免疫細胞を活性

細菌・ウィルス・がん細胞破壊

ヒメマツタケは生活習慣病をはじめ、アトピーなどさまざまな病気に効果が期待できます。血流の流れをよくして高血圧、動脈効果を予防するほか、血糖値を下げインスリンの分泌を促進するなど糖尿病に効果があります。また肝臓障害の抑制やアレルギー性疾患などにも効果があることが実験によって確認されています。

ヒメマツタケは免疫力をパワーアップすることで、自然治癒力を高め、病気になりにくい身体をつくります。手術後や病後など体力が落ちていつときにヒメマツタケを飲むことにより、再発や他の病菌の併発防止にも力を発揮するでしょう。

- 抗がん剤作用

- がんの転移抑制

- 脱コレステロール作用

- 血清脂質低下作用

- 肝機能強化

- 血糖降下作用

- 免疫強化

- 抗アレルギー作用

- 心臓病予防

- 便秘解消

- 抗酸化作用

Hetland, G.; Tangen, J.-M.; Mahmood, F.; Mirlashari, M.R.; Nissen-Meyer, L.S.H.; Nentwich, I.; Therkelsen, S.P.; Tjønnfjord, G.E.; Johnson, E. Antitumor, Anti-inflammatory and Antiallergic Effects of Agaricus blazei Mushroom Extract and the Related Medicinal Basidiomycetes Mushrooms, Hericium erinaceus and Grifola frondosa: A Review of Preclinical and Clinical Studies. Nutrients 2020, 12, 1339. https://doi.org/10.3390/nu12051339

※本治療は医薬品医療機器等法上の承認を得ていない(保険適応外での使用)ため、医療保険制度は使用できません。自費診療(全額自己負担)となります。

日本国内で製造されたものを使用しています。

本治療に使用できる同一の性能を有する他の国内承認医薬品はありません。

◆NK細胞療法

生まれながらにして非常に強い殺傷能力がある自然免疫系防御機構のNK(ナチュラルキラー)細胞。がん細胞やウィルス感染細胞を見つけ出次第攻撃をするリンパ球です。

患者様の血液を採取し、指定の細胞加工施設でNK細胞を大量に培養します。その培養したNK細胞を再び患者様の身体にもどすことにより、患者様自身の免疫機能を高め、がん細胞の死滅を期待するものです。患者様自身の血液から得られた血中NK細胞を使用するため、アレルギー反応や拒絶反応はございません。

- 治療を開始するためには、患者様自身の血液をご提供いただく必要があります。採血量は30~60ミリリットルです。採血の際にはご体調等を十分に考慮して採血を行うか否か決めます。

- 最初のNK細胞投与日は、細胞調製・細胞培養作業が開始されて一週間程度経過した後にわかりますので、当院よりご連絡の上調整させていただきます。すぐにスケジュールが設定できないのは、細胞の状態により培養速度に差が出るためです。

- NK細胞療法の投与間隔は他の治療法のスケジュールをお聞きして調整いたしますが、最短で2週間(14日)に1回の投与が可能です。投与を6回繰り返すことを1クールと呼びます。

1クール終了後に効果判定を行い、以後の治療方針を決定します。

-

この治療の予想される効果と起こるかもしれない副作用

NK細胞による直接及び間接的ながん細胞の殺傷に伴いがんが小さくなる、あるいは大きくなるのが遅くなるという効果が期待できます。

副作用としては、時に発熱と悪寒及びそれに伴う震えが生ずることがあります。個人差はありますが、通常1~2日程度で軽快します。

※この治療にはヒト血清アルブミン製剤が含まれています。

ヒト血清アルブミン製剤は、点滴に含まれる細胞の活性や生存率を保つ目的で添加されています。

本剤はヒト血液を原料として製剤化されたもので、感染症に対する安全対策が行われた製剤を使用しています。それでもまれに、ウイルス感染をする場合があります。

まれに、副作用としてショック・アナフィラキシーを起こすことがあります。

その他の副作用として過敏症(発熱、顔面潮紅、蕁麻疹等)、悪寒、腰痛などを引き起こすことがあります。

この治療の費用について

自家NK細胞療法は保険適応外のため、全額自費となり、以下の費用がかかります。

登録検査料: 22,000円

※本治療は医薬品医療機器等法上の承認を得ていない(保険適応外での使用)ため、医療保険制度は使用できません。自費診療(全額自己負担)となります。

日本国内で製造されたものを使用しています。

本治療に使用できる同一の性能を有する他の国内承認医薬品はありません。

◆TAKARA式MAF療法

TAKARA式MAF療法は、マクロファージ活性化し、本来人間に備わった免疫システムを活用して様々な疾患の治癒を助ける治療です。

マクロファージを活性化させる因子の前駆物質として血清糖タンパク質(Gcグロブリン)に着目しています。Gcグロブリンを特定酵素処理を行うことによって、Macrophage Activating Factor:マクロファージ活性化因子(MAF)に変換され、マクロファージの腫瘍細胞貪食作用及び血管新生阻害作用を介した抗腫瘍効果が報告されています。

■マクロファージとは?

マクロファージは、生体防御の第一線で働く自然免疫の主要な細胞です。直径15~20μmの比較的大きな細胞で、防御機構において重要な役割を担っています。

マクロファージは、体内に侵入した細菌などの異物を排除する能力(食作用)に優れており、細菌感染等を防いでいます。異物を食べたマクロファージはそれらを効率的に行う際、さまざまなサイトカイン(タンパク質)を分泌し、免疫機能を活性化します。また、取り込んだ異物の情報をT細胞に伝えることができ、体の中を幅広く行動しながらより強力に、がん細胞・細菌・ウイルスなど、本来体にあるべきものではない異物を狙って攻撃します。

Takara, T.; Takara, R.; Kobayashi, A.; Shirakata, H.; Ambai, S.; Shinohara, Y.; Uto, Y. Serum-Derived Macrophage-Activating Factor Exhibits Anti-Tumor Activity via M2-to-M1 Macrophage Reprogramming. Int. J. Transl. Med. 2024, 4, 439-449. https://doi.org/10.3390/ijtm4030029

TAKARA式MAF療法は単独で用いられるだけでなく、従来の治療法や他の免疫療法と併用して、進行がんの治療、あるいはがんの手術後の再発防止にも用いられ、患者様の生活の質(QOL)の向上が期待されています。また、本療法の副作用は軽度であり、軽い発熱以外には殆ど認められないことが報告されています。

※本治療は医薬品医療機器等法上の承認を得ていない(保険適応外での使用)ため、医療保険制度は使用できません。自費診療(全額自己負担)となります。

日本国内で製造されたものを使用しています。

本治療に使用できる同一の性能を有する他の国内承認医薬品はありません。

◆遺伝子治療

がんの原因である遺伝子の損傷。その原因に働きかけ、「傷ついた遺伝子を正常に戻す」そのアプローチを用いたのが、当院のがん遺伝子治療です。

遺伝子の種類

■Cdc6shRNA

Cdc6タンパク(細胞分裂が活発でがん細胞に特異かつ大量に発生している遺伝子)をRNA干渉でノックダウンささえるためのタンパク質の導入です。

CDC6というタンパクを特殊な技術で除去する事でがん細胞の分裂を止めてがん細胞

をアポトーシス誘導させることがわかっております。

■P16

細胞の分裂を分裂初期(G1期)で停止させ細胞廊下を誘導します。細胞老化とは細胞の異常な増殖を防ぎ、発がんを予防する生体防御機能です。

■p53

P53は、がん抑制遺伝子です。DNA修復や細胞増殖停止、アポトーシス等の細胞増殖サイクルを抑制する機能を持っている。がん細胞では、p53遺伝子の変異が高頻度に見受けられます。

■PTEN

腫瘍の増殖と転移を抑制し、細胞のアポトーシスと分化を促進します。

薬耐用性を逆転する作用を発揮する期待が持てます。PTEN遺伝子は多くのがん細胞で高頻度に変異や欠損が見受けられます。

■TRAIL

がん細胞をアポトーシスへ導くサイトカインです。周囲の正常組織に影響を与えずに選択的にがんに対して攻撃できるといわれています。

※アポトーシス:細胞が自然死する作用

※本治療は医薬品医療機器等法上の承認を得ていない(保険適応外での使用)ため、医療保険制度は使用できません。自費診療(全額自己負担)となります。

日本国内で製造されたものを使用しています。

本治療に使用できる同一の性能を有する他の国内承認医薬品はありません。

◆高濃度ビタミンC注入療法

これまでビタミンC(以下VCと表記します)を用いたがん治療の研究は30年以上の歴史があります。経口または静脈注射によるVC投与は、手術後の残存腫瘍や腫瘍摘出後の補助化学療法として行われ、サプリメントとしても抗酸化剤としてがん予防や再発予防に使用されてきました。しかし、経口からの投与ではがん細胞を死滅させるまでの血中濃度に達することはできません。がん細胞を殺す為には3500~4000μg/mlの血中濃度が必要です。VCの酸化促進効果は、カタラーゼの欠乏しているがん細胞のアポトーシス(がんが自殺すること)を誘導しますが、正常細胞に、酸化による障害を与えることはありません。VCは結合組織・軟骨・骨・歯の生成にも必要です。また、がん組織を封じ込めるための線維組織を形成するコラーゲンやカルニチンの生成を助けます。

◆高濃度ビタミンC注入療法を施術するにあたり、必ずG6PD異常症スクリーニング検査を実施致します。

※G6PD異常症とは、判性劣勢遺伝を示す家族性溶血性疾患です。アフリカを筆頭に世界で数億人いると推測され、日本では0.1~0.3%との報告がなされています。このG6PD異常症が確認されると高濃度ビタミンC注入療法で重症溶血性貧血発作を起こす危険性があります。

本治療により期待される効果は、病態進行の抑制、がん病巣の退縮、およびQOLの向上などです。

副作用としては、施術後あるいはその後1週間以内に生じる可能性のあるものとして、現在までに尿管結石を起こした報告例がありますが、基本的には、重大な副作用は報告されていません。稀に点滴中の血管痛を起こす場合がありますが、点滴内にはそれらを予防するための薬剤を使用しております。いずれの場合も治療前にはいくつかの項目について検査を行い、データを確認してからの開始となります。

※本治療は医薬品医療機器等法上の承認を得ていない(保険適応外での使用)ため、医療保険制度は使用できません。自費診療(全額自己負担)となります。

本治療に使用できる同一の性能を有する他の国内承認医薬品はありません。